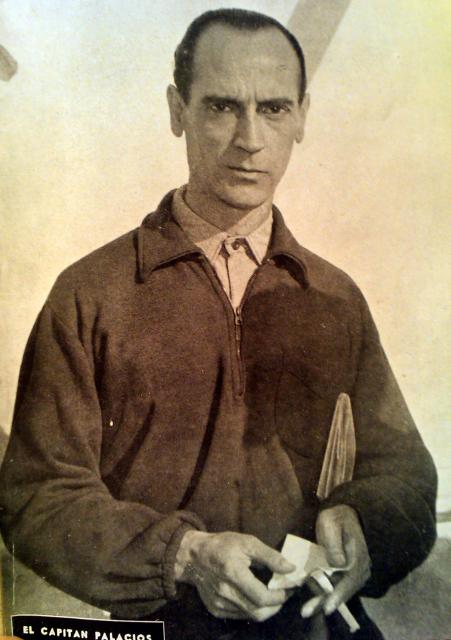

El siguiente relato es un resumen del capítulo dedicado a la revuelta de Borovichi en el libro del Capitán Palacios "Embajador en el Infierno".

El plante de Borovichi, llevado a cabo por la masa desesperada de doscientos españoles, puede dialogar de tú a tú con las gestas más sublimes de nuestros mejores tiempos. La rebelión no se produjo contra los malos tratos, los sufrimientos corporales, el hambre o el abuso de poder, sino a causa de un entrañable motivo moral. Los prisioneros que estaban resignados a morir –en aquella época había muerto ya el 30 por ciento de sus miembros- no se resignaron, en cambio, a la retención, por parte de las autoridades soviéticas, de la correspondencia que les llegaba, y no les era entregada.

Los españoles veían cómo los alemanes austriacos, húngaros, recibían cartas de los suyos. Veían cómo los hombres más enteros se escondían para moquear como chiquillos, con un pedazo de papel entre las manos: un pedazo de papel que les devolvía su condición de hombres, porque les hacía llorar cuando ya, ni ellos mismos sabían se eran seres deshumanizados, mineralizados, reducidos a puro peso, volumen y forma animal. Y acudieron los españoles a Makaro, el lacharni del lager nº 3, de Borovichi, pidiendo acogerse a este derecho que tan injustamente se les negaba. Y éste les sugirió que elevaran , uno a uno, instancias de súplica a Bousenski, el ministro del Gobierno de quien dependían los prisioneros de guerra. Así lo hicieron todos, pero Makaro se quedó con las instancias y las destruyó sin cursarlas. Hasta que empezaron a intuir que las cartas llegaban, pero que no les eran entregadas. Una prueba inequívoca fue el envío, a través del enlace secreto de Victoriano Rodríguez, de la correspondencia a ellos dirigida que yo había robado de la oficina antes de su destrucción. Otra prueba fue la relación que por el mismo conducto le envié, de unos paquetes que habían llegado a La Mina, y cuyos destinatarios eran españoles de su campo (el capitán Palacios, que habla en primera persona, estaba con otro grupo de españoles en un campo vecino a Borovichi). Yo no puede robarlos por su volumen, pero les avisé para que estuviesen alerta y los reclamaran. Otra prueba, y ésta ya definitiva, fue el encuentro casual del envoltorio de un paquete que había recibido un antifascista alemán, donde sobre un nombre tachado, los rusos habían torpemente escrito un falso destinatario. Empezaron a estudiar lo que ocultaban las tachaduras, las rasparon y, al fin, reconocieron, reconstruyéndolo, un nombre español. ¡La correspondencia no sólo era, pues, retenida, sino que, cuando venía acompañada de paquetes o donativos, la entregaban a los soplones o chivatos del campo, como premio, como precio de su infame proceder!.

Esta fue la gota que colmó el vaso. La consigna de que la injuria no sería tolerada corrió de boca en boca, encendiendo los ánimos y espoleándolos a la rebelión. Se juramentaron todos para el desafío, se organizaron para la lucha y el 5 de abril de 1951, como primer escalón de lo que vendría después, cincuenta hombres en pie de rebeldía se negaron a salir al trabajo y declararon la huelga de hambre colectiva. El primer paso de la carretera hacia el desafío había sido dado ya.

Una violenta sacudida de ira colectiva, un viento implacable de rebeldía azotó a los españoles del vecino campamento de Borovichi. Fue un “¡basta ya!” tremendo y desesperado que puso en pie a los que se creían muertos. Makaro golpeó impaciente la mesa al ser informado.

-¡Otra vez los españoles! ¿Qué les pasa hoy a los españoles?

El confidente se explicó. El lacharni, sin inmutarse, ordenó que encerraran a los rebeldes en la cárcel del campo e informó rutinariamente a Novgorod, la capital del distrito, de cuanto ocurría.

- Mañana serán menos- se limitó a comentar.

Pero he aquí que al día siguiente Makaro dio un salto en su asiento cuando le dijeron:

-Ya no son cuarenta, sino ciento.

Y al tercer día:

-Cien hombres más se han sumado a la huelga. Hoy son ya doscientos los que se niegan a trabajar y a comer.

Como en la cárcel no había sitio para todos los rebeldes, la mayoría permaneció en las barracas.

Muchos enfermos del hospital, enterados de lo que ocurría, abandonaron sus lechos, algunos con altísimas fiebres, y se unieron a los huelguistas. El aviador Pons, muerto poco después, fue uno de ellos. Los médicos acudieron en su busca llamándoles suicidas, pues sumarse a un plante de hambre seres distróficos, tuberculosos, anémicos, era tanto como sentenciarse a sí mismos.

Al quinto día, penetrar en las barracas equivalía a cruzar las puertas de hospitales de moribundos. Ciento cincuenta hombres (cincuenta más estaban en la cárcel) yacía sobre los camastros o en el suelo, la respiración jadeante, los ojos abiertos y sin brillo, dispuestos a morir y algunos en estado precomatoso, recibiendo ya las primeras caricias de la muerte....Por las mañanas, los rusos retiraban la comida intacta dejada la víspera al alcance de los huelguistas, y la sustituían por otra nueva. Los conspirados les dejaban hacer sin mirarles siquiera. Ni un acto de violencia, ni un gesto de agresión se había registrado hasta entonces. (Todos recordaban las penosas hambrunas de 1947, donde se vieron obligados a comer carne cruda de lagarto y de serpiente, hierba de los prados, la piel de un reno sobre brasas y hasta las hojas de un bosque con las que se intoxicaron muriendo el catalán Mayol. También recordaban una ocasión en la que robaron, mataron y comieron en menos tiempo que se presigna un cura loco, al propio perro del jefe del campo de concentración).

El prestigio de Makaro ante sus jefes estaba en juego. Diariamente recibía llamadas de Novgorod pidiendo ampliación de noticias. “O soluciona usted el paro –le habían dicho- o tendremos que acudir nosotros a solucionarlo”. En grupos de dos en dos comenzaron a sacar de la cárcel y las barracas a los más caracterizados. Entre los médicos y los sicarios de la MWD les abrieron la boca, haciendo palanca entre los dientes con hierros para introducirles comida y poder después decir a los restantes españoles que sus jefes fueron los primeros en desertar. Pero no sólo no consiguieron su propósito, sino que al llegar los primeros forzados a la barraca, bañados los dientes en sangre, los labios rotos y la cara desfigurada por la lucha mantenida, el efecto fue contrario al pretendido, pues los amotinados se dispusieron a evitar por la fuerza que los rusos se llevaran a ninguno más. Para ello montaron una guardia de centinelas a la puerta de la barraca. Uno de éstos fue el que dio la voz de alarma.

-¡Los españoles de la cárcel piden auxilio!

Salieron todos al aire libre y comprobaron que, en efecto, los reclusos, a garrados a los barrotes, a grandes voces gritaban:

-Han secuestrado a varios compañeros para martirizarles. ¡Sacadnos de aquí!.

Sin medir las consecuencias que tal acción pudiera ocasionar, acudieron los libres en socorro de los privados de libertad, echaron a bajo la puerta de la cárcel y sacaron de ella a los prisioneros.

El comandante alemán Hans Diesel, que estaba encarcelado, me contaba meses después cómo le invitaron los españoles a salir, cosa que no hizo, a pesar de haber quedado destrozada su celda, pues los presos arrancaron la puerta para fabricarse armas de madera.

Una vez juntos libertos y libertadores, encendidos de ira, se precipitaron contra las oficinas del campamento donde Makaro, inútilmente, intentaba hacer comer al recién secuestrado. El jefe de campo, viéndoles llegar, echó a correr, perseguido por los españoles y, acompañado de toda la guardia rusa interior del campamento, presa de pánico, cruzó la línea de alambradas, refugiándose, junto con su Estado Mayor, tras la zona rastrillai (punto de la cerca que no podía ser traspasado so pena de recibir fuego de ametralladora o fusilería). El campamento de Borovichi había quedado en poder de los españoles. Emplazaron los rusos ametralladoras y altavoces en las garitas del exterior y, mientras Makaro telefoneaba a Novgorod pidiendo refuerzos, sus oficiales, a grandes voces, amonestaban a los españoles a rendirse.

Teniente Rosaleny, Capitán Palacios y Alférez Ocaña

Es preciso decir que el campamento estaba situado en plena ciudad: era como un inmenso solar, ro

dado de alambradas, entre las calles de un barrio popular del pueblo de Borovichi. Al ver lo que ocurría, multitud de curiosos se apiñaron tras las alambradas y, al poco tiempo, una verdadera muchedumbre, asombrada, presenciaba cómo aquellos hombres, en un delirio de locura, se colocaban frente a las ametralladoras, retiraban la ropa del pecho y retaban a los soldados señalando, con gestos y aspavientos, el sitio de su cuerpo donde debían disparar. Durante todo el día el campo estuvo en manos de los españoles. Los alemanes, encerrados en sus barracones, se abstuvieron de intervenir, comprendiendo bien que , dado el estado de ánimo de los rebeldes, cualquier chispa podía provocar derramamientos de sangre. Se limitaban a asomarse a las barracas, entre admirados y asombrados.

- Brave Spanien!

Muy avanzada ya la noche llegó un automóvil desde Novgorod con el Estado Mayor de la Policía y, en cabeza, el lacharni uprablemia (el capitán palacios escribe los nombres tal y como le suenan ya que no escribe ruso), jefe supremo de los nueve lager de concentración de toda la zona. Sin atreverse a penetrar en el interior del campo, desde la puerta del cuerpo de guardia pidieron a gritos que nombraran una comisión que, representando a la totalidad de los huelguistas, pudiera exponer cuáles eran las causas de la rebelión. Contestaron los españoles que solo querían mantener correspondencia con sus familias y ser repatriados. Replicaron los rusos que mientras España tuviera un régimen fascista, la repatriación era imposible.

Recurrieron primero los rusos a las amenazas, recordándoles la gravedad de cuanto habían cometido. Apelaron después a la persuasión, otorgándoles el perdón si renunciaban a su actitud. Los parlamentarios dijeron que no había halagos ni amenazas capaces de doblegarles. O recibían promesa formal de que las cartas de sus familiares les serían entregadas, o morirían allí mismo, irremisiblemente, de hambre.

-Si queréis la lucha la tendréis- dijeron los rusos. Y se retiraron.

Volvieron los parlamentarios a sus barracas y describieron lo ocurrido. Presas del frenesí y de la ira, la masa de huelguistas propuso entonces prender fuego a la barraca, encerrarse en ella y morir todos juntos, como hicieron sus antepasados en Sagunto y Numancia. Sin embargo, los más sensatos se hicieron oír, decidieron que volvieran a la cárcel los encarcelados y a sus chabolas los libres y que continuaran con la huelga hasta que los rusos les concedieran el derecho a recibir cartas de los suyos.

Serían las dos de la madrugada del 13 de abril cuando media docena de policías, protegiéndose en la oscuridad, avanzaron sigilosamente para no ser vistos po los centinelas españoles y secuestraron de la cárcel al teniente Altura, que, amordazado e impotente para defenderse (la huelga duraba ya 8 días) fue extraído sin que se enteraran sus compañeros, empujado a un pasillo a oscuras e introducido en un apartamento donde quedó de pronto, cegado por unos potentísimos focos eléctricos. Le esposaron, amordazaron y sacaron fuera del campo. Máximo Moral, Gumersindo Pestaña, Félix Alonso, Ángel Salamanca y González Santos fueron víctimas de las misma maniobra, sin que sus compañeros de al barraca se apercibieran de lo ocurrido.

A la mañana siguiente, al despertar y comprobar que estos compañeros habían sido secuestrados durante la noche, fue tal la indignación producida que rompieron ventanas, taburetes, para fabricarse armas de mano con las que poder defenderse en caso de que los rusos quisieran sorprenderles. A las once de la mañana del noveno día de huelga, un grupo numeroso de rusos, con sus oficiales en cabeza, se acercaron a la barraca.

-¡Que vienen los rusos!

Y entonces aquellos hombres –muchos de ellos en estado de semiinconsciencia- salieron a su encuentro dispuestos a cobrar caro su encierro. Los rusos retrocedieron, volviendo a las posiciones del quinto día: tras las alambradas.

Hora y media después, reforzados por mayor cantidad de tropas y policías sin armas, consiguieron asaltar el recinto, reducir a la mayoría y llevarse cinco prisioneros más. A las tres de la tarde, tras nuevo asalto, los rebeldes fueron reducidos. Durante horas y horas los curiosos peatones de la población civil, agrupados frente a las alambradas, vieron cómo docenas de hombres derrumbados por la abstinencia eran extraídos en camillas de la barraca y trasladados al hospital, sin fuerzas ya para andar.

Unos treinta españoles fueron juzgados en esta ocasión ante los tribunales militares soviéticos y condenados a 25 años. Cuando años más tarde, a miles de kilómetros de distancia de aquel punto, llegaba un español al lager de castigo, los allí reunidos, prisioneros de otras nacionalidades o jefes soviéticos de campo, les preguntaban con admiración “¿Sois vosotros los de la huelga de Borovichi?

Ángel Salamanca recibe, por fin, la medalla militar individual, después de que el capitán Palacios lo propusiera en Krasny Bor